Il y a longtemps….

J'avais beaucoup roulé sur la piste de latérite, croisé des dizaines de grumiers qui descendaient du nord et de l'est. La piste me menait à la frontière du Ghana. La saison des pluies n'avait commencé. Encore quelques jours. On le voyait aux nuages, à leurs formes, à leurs couleurs. A cette électricité de l'air. Quelque chose en nous s’était mis à attendre. Mécanique des fluides, des pressions, des masses, des énergies. Je roulais.

La route montait, puis descendait, longue brèche rouge qui séparait en deux le vert foisonnant de la forêt. La poussière rouge me collait à la peau. La 4L flottait sur la tôle ondulée. A chaque croisement de grumier, je devais mordre sur la terre meuble du bas coté. La 4L se mettait légèrement en travers. Ça durait une ou deux secondes. Ne pas freiner. Jamais. Le salaire de la peur. J'allais vendre des livres à des gens qui n'en avait rien à faire.

En ces temps là, j'écumais la Côte-d'Ivoire proposant mes collections et autres encyclopédies. Ils n'avaient pas besoins de ces livres trop chers, ces gens. Le peu d'argent qu'ils avaient, aurait du servir à autre chose. Mais c'était un temps sans compassion, sans raison. J'avais faim. C'était ma seule raison de rouler sur cette route de poussière.

La chaleur était infernale. Interminable. Et bientôt j'arriverais à la frontière, je devrais faire demi-tour. Pas de vente, donc pas d'argent. Plus d'argent. Pas de quoi payer une chambre de brousse surchauffée. Tout cela ressemblait à un terminus. Et pourtant je ne faisais que commencer. Mais déjà le goût de la fin, et de la frontière, et des bornes, et des extrémités.

Des temps trop chauds, des pays trop loin, des retours impossibles.

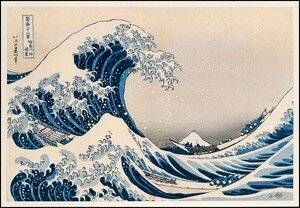

La forêt infinie c'est un peu comme un océan. C'est un peu se perdre. Il y a des routes qui ne mènent nulle part. Ne pas freiner. Il y a un moment où l'exotisme ne nous atteint plus, où la majesté des jours nous échappe en totalité. On ne sait plus qu'on est jeune. On ne sait plus vraiment d'où l'on vient. L'avenir c'est cette route droite qui monte et qui descend encadrée par deux murs de forêt et la chaleur suffocante, les vibrations de la voiture sur la tôle ondulée. La faim. Ne pas freiner. Attendre la saison des pluies. La frontière.

Et puis le paysage s'adoucit. Les vallées sont plus larges, la forêt devient plus rare. Et bientôt des plaines, pas vraiment plates. Juste un mouvement de houle lente. Une houle couverte de plantations. A perte de vue des plantations, ananas, banane, cacao, coton. La totale. Et puis un chemin sur la gauche avec un grand panneau : « Ferme Expérimentale ». Je roule un long moment sur le petit chemin en m'enfonçant dans une bananeraie. Et je débouche sur une immense clairière où l'herbe est courte, tondue au plus près. On dirait du gazon. Au centre, une maison. Très grande. Sorte de cube très aplati, surmonté d'un toit de tôle peinte d'un rouge marron. Les murs sont d'une blancheur éclatante. Presque trop violente. Construction typique des « villas » des blancs du coin. Sauf que là, elle est vraiment grande, vraiment perdue. Elle est légèrement surélevée. Avec un auvent sur toute la longueur. On y accède en montant un perron de trois marches.

La route s'arrête là. Personne. C'est un lieu incongru. A la fois beau et presque déplacé. Un lieu qui hésite entre le paradis et l'enfer. Une dissonance. Debout sur le perron j'attends. La maison semble vide. C'est la fin de l'après-midi, les couleurs se contrastent, les ombres s'allongent. Le temps s'étire un peu plus. Et la chaleur s’affaisse.

Il est arrivé au volant de sa Range Rover. Typique aussi. L'apparence du broussard, chemisette à manches courtes et short long beige. Chapeau de brousse. Une cinquantaine d'années, la peau tannée par le soleil. Mince, presque maigre. Sec. Déterminé. Les yeux bleus. Une image d'Epinal.

Les présentations sont rapides. Je lui dis ce que je viens faire. Mes bouquins ne l'intéressent pas. Mais il me fait signe de rentrer à l'intérieur. La pièce est semble démesuré. C'est un salon où s'agitent trois grands ventilateurs. Il a peu meuble. Dans un coin, un canapé, deux fauteuils, une table basse en bois. Dans un autre coin une salle à manger avec une table en bois précieux et au moins quinze chaises autour. Les murs sont vides. Blancs. Les seuls objets, deux gros bouquets de défenses d'éléphants se faisant face et séparant le salon de la salle à manger. Il m'offre une bière. Et me demande de m'asseoir.

« A part vos bouquins de merde qu'est-ce qui vous amène ici ? ».

Je lui raconte. Le voyage. Le sahara. Je lui dis le fleuve, le Niger. Je lui dis l'ennui à Paris. Je lui dis le rêve. La route. L'espoir. Je lui dis la faim. Je lui dis la quête. Les horizons à découvrir, l'exaltation, le bouillonnement du sang. Et aussi l'impossibilité, la vacuité, l'insignifiance des jours. Je lui dis la mort qui hante les cellules de mon cerveau. Il écoute. Il boit sa bière, et il écoute.

Peu à peu la lumière baisse. Des rayons rouges de soleil colorent la pâleur des murs. A la fin, il me dit d'aller chercher des bouquins. Deux dictionnaires. Les dictionnaires se payaient en liquide. Deux, c'étaient une aubaine. Ça m'assurait le retour à Abidjan. Deux dictionnaires, c'étaient de l'essence, une chambre. Et manger. Quelques jours de gagnés. Il pose les billets sur la table, à coté des deux dictionnaires. Il repart chercher des bières. « Bon, ce soir tu reste là... les chambres ne sont pas climatisée, mais les moustiquaires suffisent... on mangera plus tard... »

La nuit est arrivée vite. L'obscurité a tout envahi. Il n'a rien allumé. Les moustiques. On est brusquement devenu des ombres. Des voix. « J'avais un peu plus de vingt ans quand je suis arrivé en Afrique, je venais d'avoir mon diplôme d'ingénieur agronome. Ça fait dix ans que je suis là. Et là, c'est moi. C'est moi qui inventé ce lieu, les plantations et tout.... » « Ici je suis roi...c'est mon royaume... »

C’est ainsi que sa voix s'est accordée à la nuit. Une voix qui venait du ventre. Une voix qui longtemps c'était tue. Une vois qui voulait rassembler l'essentiel. Toute sa solitude. Toutes les nuits africaines. Une voix qui s'exaltait de sa propre résonance. Trouble. Grave. Alors il a parlé longtemps. Sa vie. L'Afrique. Et puis toujours la solitude. C'est quoi la vie d'un homme?

« Au début tout allait bien, je rentrais souvent en France, et j'avais une maison à Abidjan sur les bords de la lagune. Tout était simple. Les femmes des fonctionnaires métropolitains, tu vois ce que je veux dire, et puis les filles ici s'était facile. Après il y a eut l'indépendance....j'ai tiré mon épingle du jeu... Je me suis mis à travailler avec le ministère de l'agriculture...et puis un jour j'ai débarqué ici. Je peux te dire petit...ça n'a pas été facile. Il n'y avait rien. Maintenant tu as vu... y'en a même, qui viennent de France pour visiter.... Mais tu comprends, ça, les plantations, c'est rien...ça n'a pas vraiment de sens. J'ai appris à faire ça, alors je l'ai fait. Le plus difficile, c'est la nuit. Le silence. La nuit. Bien sûr on entend les oiseaux, les singes, mais derrière les cris, les piaillements, les hululements...derrière...c'est un silence terrible...»

La voix venait maintenant du ventre de la nuit. Une voix d’entrailles, de viscères. « J'ai construit un royaume dérisoire. Ici, j'ai presque tous les pouvoirs.... En fait je les ai tous... tu m'entends, tous les pouvoirs...la vie, la mort, l'argent...personne ne vient jusqu'ici, et ceux qui viennent repartent tout de suite... et ma vie est vide, comme ce château...vide...et la nuit les mêmes monstres me visitent.... »

« Partir ?....tu rigoles, il y a des lieux qui vous tiennent, qui ne vous lâche pas, mon sang, ma chair ont pris le goût des cette vallée...on ne s'échappe pas d'un royaume, on ne s'échappe pas de sa vie. On reste. Un jour, même, on commence à attendre la mort....Alors on boit, tu sais, c'est des conneries de dire qu'on boit pour oublier. Moi, quand je bois, je n'oublie rien. Au contraire. Tout est là, encore plus fort, plus violent, mais à ce moment là, j'ai l'impression d'être plus fort, et de pouvoir vaincre. Vaincre, tu comprends, vaincre !»

La voix résonnait dans cette immense maison. J'écoutais. Il y avait une sorte de violence et de tristesse. De l'exaltation, de la désillusion, du dépit et de la hargne. Et puis, il y a eut la musique qui est sortie de la nuit. Tam-tam, balafon. Au début on entendait à peine. Après, avec les chants, on est entré dans le cœur de la nuit d'Afrique. « C'est le village à coté....Il y en a plusieurs autour de la plantation. Ils travaillent tous pour la plantation...Ce que tu entends c'est un retour de deuil. Ils ont pleuré, maintenant ils dansent...ça va durer toute la nuit...»

« La vie c'est choisir son enfer, le reconnaître, l'accepter et s'y tenir...s’y tenir…alors, il arrive que tu puisses l'aimer... mais ce n’est pas une obligation...Un jour une femme est venue vivre ici. Elle s'était trompée de paradis. Tu comprends, pour rester ici, il faut un peu plus que de l'amour. Il faut une rage. A l'époque il n'y avait pas la télé, la radio, on n'avait pas encore de groupe électrogène pour l'électricité... alors elle est partie... » « De la haine, surtout de la haine...il faut haïr fort pour rester ici... dans les villages autour, certains me vénèrent à cause de la plantation et du travail, d'autre me maudissent, me méprisent pour les mêmes raisons... mais moi j'ai un compte à régler avec la nuit, les ombres, le silence et la solitude... alors je tiens, pour un jour tordre le cou à ces cauchemars, ou alors ça sera moi qui y passerait et on me retrouvera accroché à un de ces ventilateurs... »

Et puis il y a eu une voix. Douce. Elle venait du fond de la pièce. Une petite voix de femme. « Patron...patron..... » « Non, pas ce soir.... Rentre chez toi.....attend !...tu la veux ? » « Non... » « Rentre chez toi... tu as tort, elle est fraîche, jeune, pour l'instant rien ne l'a pourrie... au fond, c'est moi qui la pourrie... »

Les ventilateurs brassaient la nuit. Il y avait les tam-tams. Je me suis levé pour aller sur la véranda. Nuit sans étoile, sans lune, la saison des pluies s'annonçait, avec ce surcroît d'étouffement et chaleur. Et d'attente. D’attente ardente, sans oubli. D’attente et d'oppression diffuse. « Ici, c'est un lieu façonné par l'homme, entièrement. Et l'homme n'y a pas place. Ici, on produit, et on se fout de savoir pour qui... »

« Je n'ai plus de famille, plus de dieux, plus de lieu, je n'ai que moi et ma mémoire et le silence, et les ombres, et la forêt.... »

Et puis la voix s’est attendrie, amolie. « Enfant j'ai rêvé... c'est ça qui fait du mal... rêver, j'ai même lu... Conrad... le Cœur des ténèbres. Et voilà que c'est moi, le cœur des ténèbres...Je suis au centre d'un rêve d'enfant et je ne peux plus en sortir... »

Je crois que j'ai eu envie de partir, à cet instant. Cet homme pris dans sa parole de nuit remuait mes propres rêves, et brusquement je me suis vu trente ans plus tard, désossé de ma rêverie.

C'était un lieu qui hésitait entre le paradis et l'enfer. Un lieu de disgrâce.

C'était la nuit, alors je suis resté. L'Afrique ne pardonne pas. Elle révèle. Quelque fois en creux. Mais elle révèle. Ça devait être un début et cela ressemblait à une fin.

Progressivement il s'approchait du murmure. Peut-être des aveux. Peut-être de la miséricorde. Ou seulement de l'enfant qu'il avait été. Je ne m’en souviens pas. Passé un certain âge, on imagine plus l'enfant derrière l'homme mûr. Pourtant....A quel moment l'enfant disparaît du regard ? Je ne l'imaginais pas enfant.

Autour de nous la forêt soufflait. Un immense poumon. Elle aussi attendait la saison des pluies. Un continent attendait. Et cette soirée s'enfermait dans la mélancolie de cette attente. Il y a un point d’inflexion dans l’attente, le moment où elle pénètre nos chairs.

Parfois les cris des singes. Et les chants un peu plus loin, les chants de vie et de mort.

Je ne savais pas où il voulait en venir, à qui il parlait. Nous n'étions que des ombres dans cette grande maison envahie de nuit. J'avais mal à mon voyage. J'avais mal à l'aventure, à ces routes qui ne mènent nulle part. A ces rêves épuisés.

« Certains soirs, petit, je n'arrive pas à trouver le sommeil, alors je viens là, sur le perron. Je m'assois. Et tu vois petit, je pleure.... Tu comprends... je pleure. Et personne n'entend, et personne ne voit...on s'est fait un royaume de pacotille et cela n'est rien, parce qu'à l'intérieur il n'y a rien. L'âme, petit, tout le monde en parle, mais on ne sait pas ce que c'est. L'âme c'est un endroit de toi qui ne t'appartient pas, c'est quelque chose que tu entretiens toute une vie, mais qui ne t'appartient jamais. L'âme c'est ce que tu donnes, que tu donnes sans compter, aux autres, au monde entier. Ce n'est pas de la bonté, la bonté c'est autre chose encore. Non, l'âme c'est ta partie rare, et elle est tellement rare que tu la dépenses sans compter, et chaque jour, chaque matin elle peut être là en toi, intacte...et tu peux recommencer à la donner... »

Etrange nuit d'Afrique. C'est une terre qui nous sait. Ici les masques tombent toujours, surtout dans l'électricité qui cisaille la nuit avant la saison des pluies. Et puis il y eu des barrissements dans le lointain. « Eux aussi attendent la pluie... »

Les chants s'étaient tus.

J'entendais encore quelques bruits assourdis de tam-tams. Et toujours ce souffle de la forêt, comme une main caressante et brûlante. « Mon âme je l'ai perdu, puisque je n'ai rien donné, puisque j'ai voulu trop prendre, je l'ai perdu dans la bière et le whisky, dans les bordels de brousse, et dans des jours inutiles, suivants des jours inutiles. Un jour tu te réveilles et tu t'aperçois que tu es vide, même si tu voulais donner, tu n'as plus rien à donner. Vide. Sec, comme cette terre qui attend la pluie... à l'intérieur il ne pleut plus depuis longtemps...et il n’y a pas de saison des pluies de l’âme… »

Il y a une certaine heure de la nuit où la forêt s'endort. Plus de bruit, plus de cris, ça ne dure pas très longtemps. C'est un silence étonnant. Comme une annonce. Comme des prémices. C'est presque insupportable. C'est un silence qui ne dort que d'un œil. Un silence de tension. Celui de la bête qui se prépare à bondir. Il n'y a pas de vraie paix dans la nuit de brousse, on est loin des nuits sahariennes. Ici, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a qu'un présent étouffant et poisseux. Dans le Sahara il faut survivre, ici, il faut se survivre, et c'est ça l'enfer... « Dans le désert tu n'attends rien, car tu sais qu'il n'y a rien à attendre, ici tu attends, tu attends la pluie, tu attends le soleil, tu attends les récoltes et quand tu as fini d'attendre tout ça, tu recommences à attendre, et un jour tu attends la mort... » « Ici, il y a toujours un drame qui veille, qui couve, une brutalité.... Non, pas brutalité...cruauté... Pourtant je l'ai aimé ce pays, cette terre, cette forêt...mais je me déteste trop pour continuer à l'aimer, ici, il faut être pur avant d'arriver, car sinon le climat, la nuit, la folie, s'agrippe à toi et tu es foutu. C'est une terre exigeante....elle use, elle use tout, l'humidité s'attaque à tout, la moisissure envahie tout, d'ailleurs elle commence par l'intérieur... tu vois petit, moi je suis moisi de l'intérieur...et le whisky n'a aucun effet contre ça....ici, tes rêves finissent par moisir, ils deviennent poisseux, collants.... »

Sa voix, fatiguée par la bière devenait poisseuse aussi, son murmure devenait presque inaudible, quelque chose semblait se perdre dans cette drôle de nuit, dans cette veillée des ombres.

Et puis nous nous sommes endormis, lui sur son fauteuil, moi sur le canapé.

Et ce fût le matin, toujours plus poisseux, toujours plus lourd. Un matin chargé d'une attente sourde. De gros nuages flottaient là-haut. La brousse se réveillait avec sa rumeur, ses cris d'oiseau, de singes, ses envols, ses craquements d'arbres, de branches. Le sang épais de l'Afrique battait au rythme de la forêt et de l'attente.

Puis nous sommes séparé, sa gueule mal rasée paraissait si vieille, ses yeux si tristes. Et son royaume, brusquement si dérisoire.

Et j'ai repris la route, avec un sentiment de dévastation, comme si ma forêt intérieure était éventrée par des Caterpillar.

Au moment où je rejoignais la route de latérite qui me ramènerait à Abidjan un énorme coup de tonnerre ébranla l'atmosphère. Le ciel devint plus noir. La chaleur plus accablante, presque asphyxiante.

Et l'orage éclata, généreux et dantesque. Des gouttes larges et grasses. La saison des pluies commençait, dans un déchaînement fracassant. Le tonnerre roulait sur la canopée et vous éclatait à la face.

Mes essuie-glaces avaient du mal à éponger cette avalanche. Au premier petit village je me suis arrêté. Dehors il y avait deux enfants. Un petit garçon et une petite fille. Ils étaient sous la pluie diluvienne et faisaient une farandole en riant. Je suis sorti. L'eau était froide. Et bonne. L'eau me lavait de cette nuit étrange. J'étais trempé. Les enfants se sont approchés, ils m'ont pris la main, et m'ont entraîné dans leur danse de joie et de pluie. Et l'Afrique gagnait mon sang dans cette danse de deux petits enfants noirs riants aux éclats de me voir si lourd, si pataud....

J'ai souvent repensé à cet homme perdu, dans son royaume perdu, au bout de cette route perdue... souvent... peut-être qu'on lui ressemble un peu. Peut-être...qu'on ressemble aussi à ses deux enfants sous la première pluie de la saison des pluies...juste après l’attente.

Franck

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F3%2F33321.jpg)