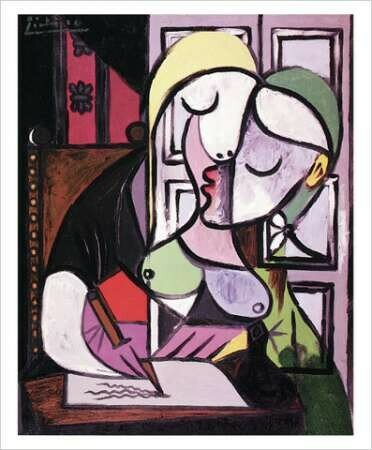

L'écri(veine)....

(Les textes en rouge sont tirés de « L’Oratorio de Noël » de Göran Tunström. Ed. Babel)

Ce matin je t'ai vu dans les replis d'un nuage froissé par la brise

Ce matin un soleil effrayé a éparpillé sa lumière dans l'ombre agitée et inquiète des saules.

Je t'ai vu.

Grand vitrail incendié dans l’aurore de la langue.

« ….Tu voulais savoir comment c’est d’écrire un livre. C’est fatigant ! C’est comme s’obliger à traverser un désert : de longues étapes sans une goutte d’eau, sans un arbre sous lequel se reposer. Puis tu arrives dans une oasis : le langage coule à flots, chaque feuille s’ouvre, tout veut devenir poésie. Ecoute-les, elles chantent maintenant ! Et le stylo vole sur le papier, tu te retrouves dans une sorte de tropiques des sentiments. »

Ce matin, le matin se souvient d'une lune de sang sur la peau blême de ta mémoire, et les rossignols de feu répercutent les plaintes de la nuit qui s'afflige.

Ce matin je t'ai vu.

Au hasard d'une aube dérivante, je t'ai vu.

Et la cruauté du jour fige un vertige,

et la vie manque à la vie,

et ton jour manque à mon jour.

« ...Et pense à tout ce qu’un seul être saisit avec ses yeux, à combien chacun de ses gestes est chargé de passé, d’un avenir inconnu, et à cette fragilité douloureuse que peut être celle du présent : comme une fragile touffe de linnée boréale coincée entre deux rochers en mouvement. C’est cette linnée que tu dois photographier. Oui. Et ensuite cette décision à prendre, quand le bonheur d’une idée est devenu travail et angoisse : choisir d’où l’on va écrire, on peut rester à l’écart, utiliser des jumelles et la contempler à distance, balayer tout son monde d’un bout à l’autre, englober tout le panorama dont elle n’est qu’une infime partie. On peut s’en approcher à cinquante centimètre de distance, et cela devient un autre livre, et on peut se glisser en elle, ce qui est le plus difficile, le moins reposant, parce qu’on ne peut jamais abandonner un être à mi-création ! Il faut e pencher sur cet être, sur son cœur qui bat, noter le rythme de sa respiration, sentir les mouvements de son visage comme ceux e cils vibratiles. Mais en fait, je ne ais pas. Je n’ai pas de théories en dehors de ce que j’écris, à ce moment là je sais. »

Sur les mots alignés du poème, sur le noir des silences un voile de rosée limpide est tombé.

Ce matin je t'ai vu comme un archange aux pétales chiffonnés par une Vénus fière. Et triste.

Je t'ai vu comme une enfant qui se balancerait dans les couleurs blessantes du jour. Un grand lys blanc couronné d’escarbilles qui effleureraient la phrase d'un souffle frais. Nouveau.

« Je n’ai rien d’autre. Je suis mauvais en ce qui concerne la vie. Il y a comme une pellicule entre la vie et moi. Mais quand je cris… je veux dire quand j’écris… alors je m’imagine que cela s’entend à travers la vie et droit dans…suis-je ridicule ?

- Bien sûr. Tout comme moi. »

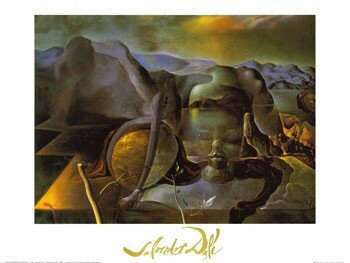

Ce matin je t'ai vu dans les reflets bleutés d'un papillon crucifié par l'éclat noir des restes de cette nuit.

Une nuit d'encre amère et monotone.

Où tu as puisé au sang, le noir des veines pour le tirer jusqu’au rouge du cœur. Sang noir contre sang rouge. Entre les deux, un souffle. Ton verbe.

Je t'ai vu dans ce rêve lancinant, princesse inassouvie, fulgurante, ardente, toujours prête à t'envoler sur l'aile d'un soupir, tenant la phrase d'une main ferme et caressante.

Je t'ai vu, et j'ai senti en moi une barque chavirante alourdie par trop de chair morte.

Je suis comme un dieu taciturne et sombre sur le seuil du jour. Immobile. Délabré par cette indéchiffrable écorchure cristalline. Recroquevillé dans tes silences, pour me protéger de cette absence, de cette distance.

« Je connais ces cris là. Toi aussi tu les connais. Nous vivons de cri en cri. Mais entre eux un filet d’eau trouve son chemin. Il disparaît, il réapparaît, une fois, deux fois, trois fois peut-être dans notre vie, pour que nous puissions y tremper nos lèvres et continuer notre chemin. Si je me trouvais ici, c’était parce qu’il m’avait été donné de voir ces scintillements dans la vallée des morts. J’ai pu entendre la musique là où je m’y attendais le moins »

Je t’ai vu drapée de phrases d'organdi nacré. Divine. Souveraine. Tu flottais irréelle et pure au plus haut de la forteresse crénelée de la langue.

De la cassure du jour suintait une sorte de rosée, une pluie et quelques mots et cette belle présence. Innombrable. Infinie.

Ce matin je t'ai vu et j'aurais voulu briser les rayons de ce soleil impudique.

Je regarde le lit défait des mots où le corps de la voix épuisée par trop de lassitude déborde d'un songe défiguré.

Au pied du lit quelques cris, laissés là, dans le désordre des souffrances. Des insuffisances. Des oublis.

« Cela peut prendre longtemps avant que ce qu’on a dit se mette à fondre. Parfois cela ne donne pas de la musique avant qu’on soit adulte. » « Pourquoi ? » « Parce qu’on est gelé à l’intérieur de soi-même. Bien qu’on ne le sache pas soi-même. Mais un jour, quand on est très triste, ou qu’on a vraiment faim de quelque chose et qu’on est complètement seul, alors on s’aperçoit brusquement que nos vieux mots deviennent de la musique. »

Avec obstination j'invente ton visage toi l’écrivaine. Et c'est une folie muette.

Avec obstination j'invente ton visage toi l’écrivaine. Et c'est une folie muette.

Démesurée. Tyrannique.

Mais plutôt, l’écri-veine, à cause du sang qui circule dans tes textes, un sang lourd et épais, aux reflets crissants, chargé d’histoires, de regards, de rencontres, chargé de gros caillots de silence. Oui ! Ecri-veine, parce que tes mots reviennent tous vers le cœur. A rebours. Tes mots partent des organes les plus lointains, les plus douloureux parfois, les plus blessés souvent, et remontent dans les veines du langage, dans les veines de la mémoire, pour éclater enfin aux tempes du coeur, du cœur rouge du texte.

Parce qu’un jour tu fut arrachée, jetée dans l’ailleurs du cœur, dans l’exil…

Alors tes mots de sang veineux ont coulé un à un, chaque jour, pour le rejoindre ce cœur.

Et pour être dans ce cœur, au plus près de la vie périlleuse.

Perpétuelle insomnie.

Ce matin je t'ai vu au milieu des draps pourpres de ta nuit déshabillée de toute parole. Et c’était une musique qui venait par-delà les nuages. Comme un triomphe de flammes. Comme une brassée de pétales multicolores. Comme un printemps au cœur de l’hiver.

Franck.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F3%2F33321.jpg)